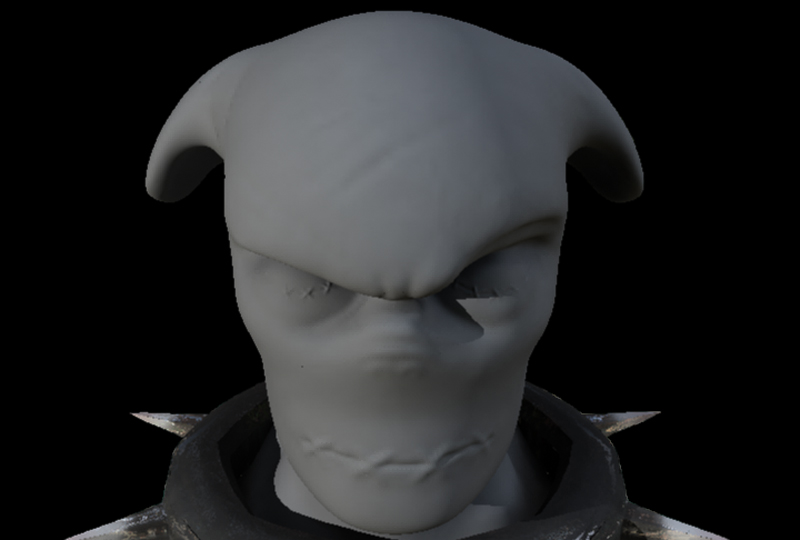

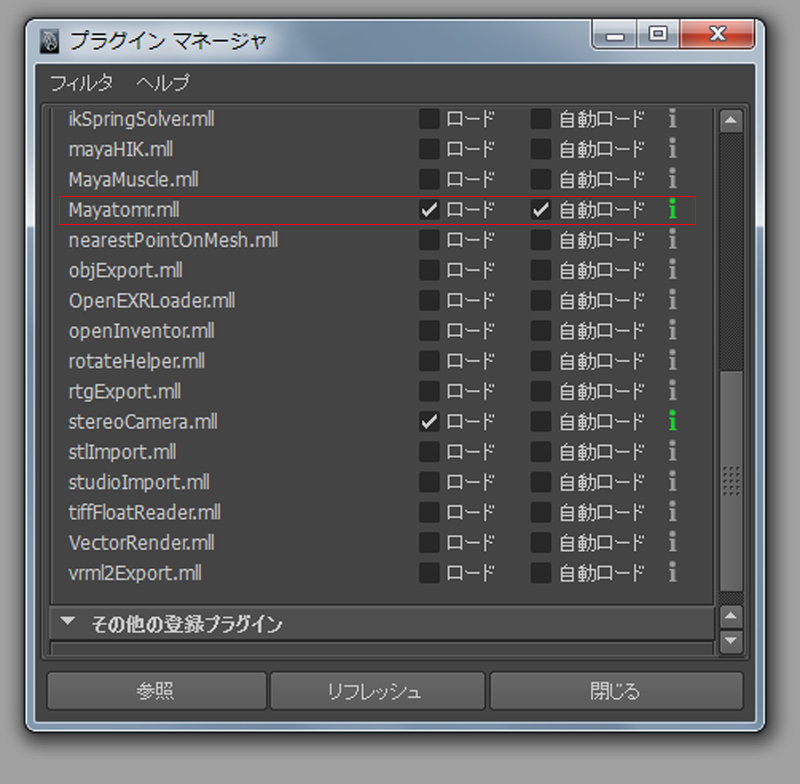

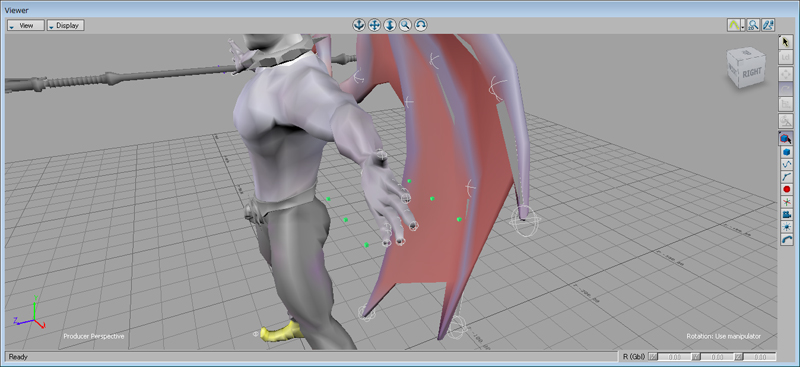

法線マップを使う為、レンダリングはMentalRayで行います。

頭部のモデルを使って変形系のマップのテストを行います。

テクスチャを利用してモデルを変形(しているように見せる)もの

は3つあります。

まずは、ディスプレイスメントマップを試してみます。

ディスプレイスメントマップとはグレイスケールのテクスチャを

使って凹凸を作り出す機能ですが、バンプマップと似てますね~

違う点は実際に変形させる点です。

そのため、多くのポリゴンが必要となります。

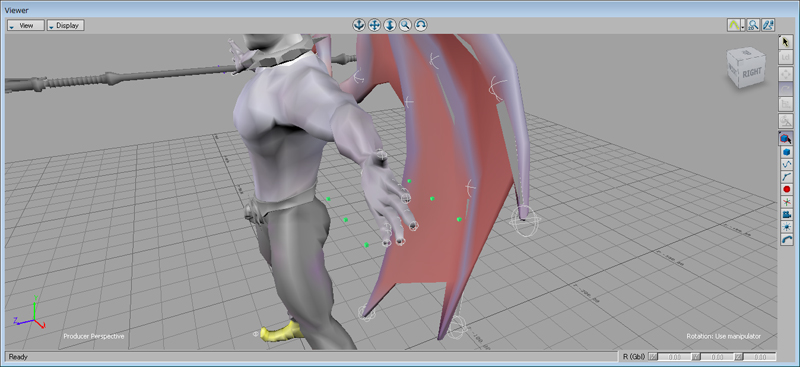

MentalRayを利用するので、subdivDisplaySmoothnessが

そのままレンダリングに反映されるので、これを使って

ディスプレイスメントマップもテストします。

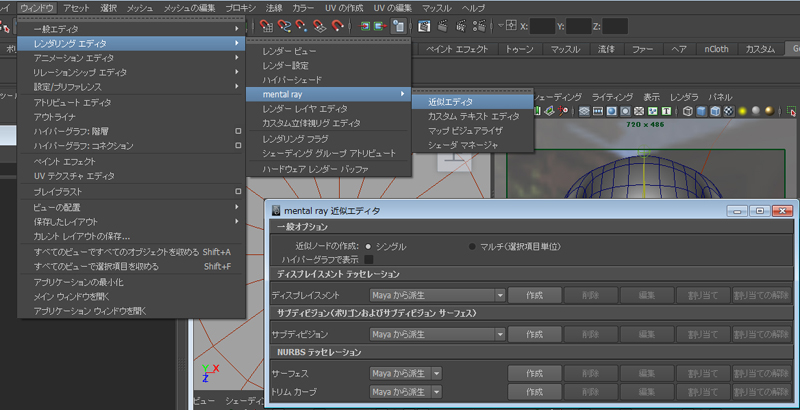

頭部のモデルを選択して

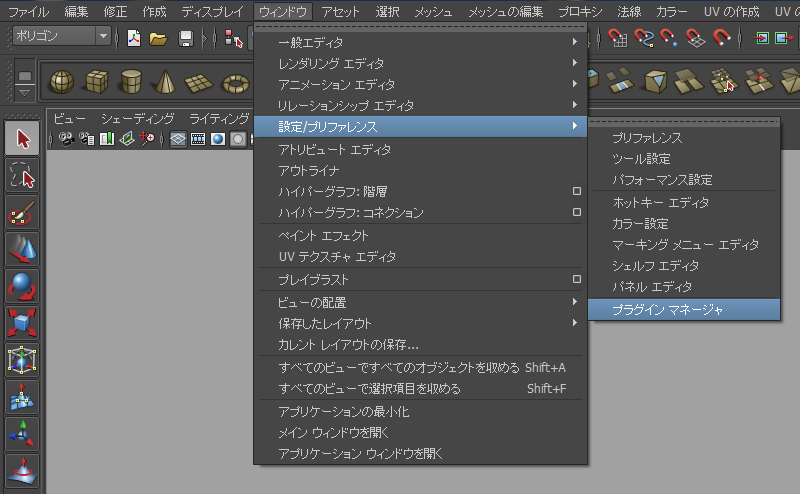

ウィンド>レンダリングエディタ>mental ray>近似エディタ

「ディスプレイスメント テッセレーション」と

「サブデビジョン」の作成を押します。

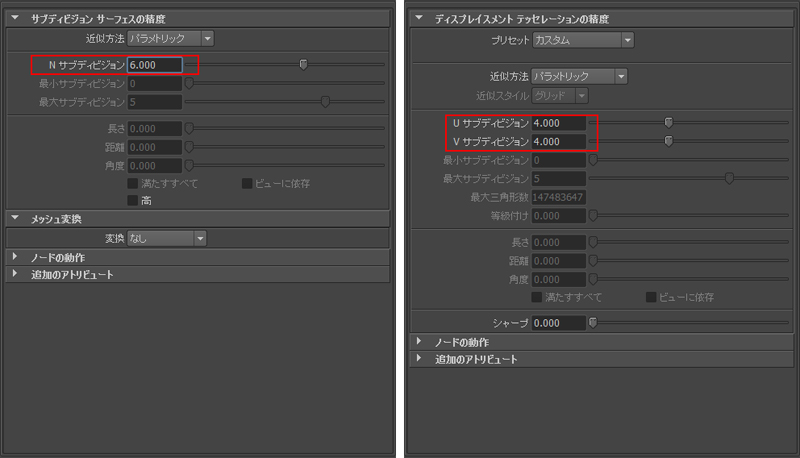

サブデビジョン サーフェスの精度>近似方法を「パラメトリック」

Nサブデヴィジョンを「6」に

ディスプレイスメント テッセレーションの精度>近似方法を

「パラメトリック」

UサブディビジョンVサブディビジョンともに「4」にします。

この数字が分割数を決めますので大きくなれば精度が

上がりますが、レンダリングに時間が掛かります。

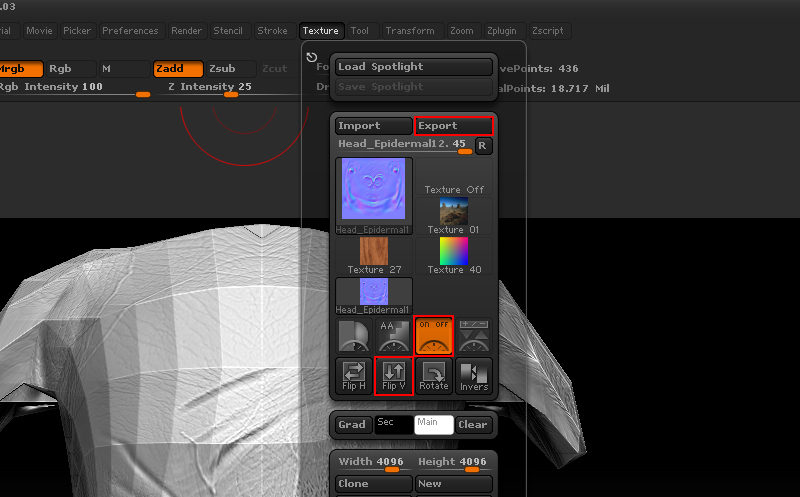

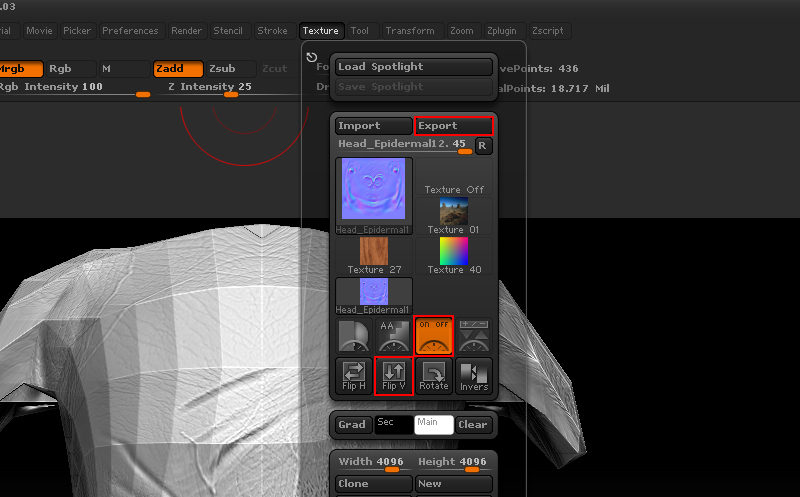

マテリアルのシェーディンググループアトリビュートの

ディスプレイスメントマップにテクスチャを入れます。

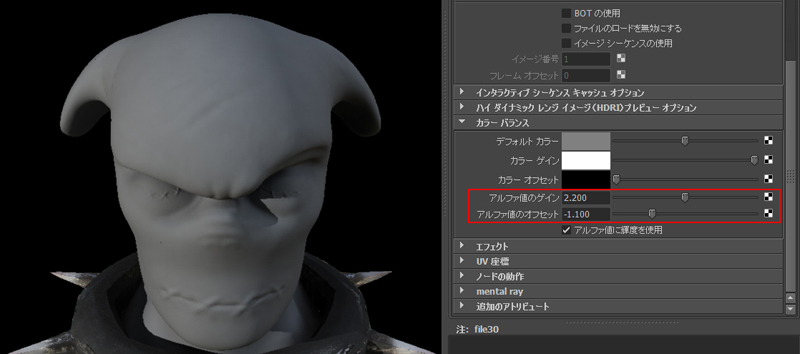

適用するテクスチャの「カラーバランス」の

「アルファ値のゲイン」を2.2に「アルファ値のオフセット」を

-1.1にします。

この設定をわすれると、劇太りしたり変形しなかったり

するので注意です!!

後は、レンダリングして確認しますが、ちゃんと「menral ray」に

切り替えてね。